生活污水处理一体化设备是破解分散污水难题的高效解决方案,助力水环境治理升级

随着我国城镇化进程加速与乡村振兴战略推进,分散式生活污水(如村镇居民生活污水、中小型社区污水、景区民宿污水等)的无序排放问题日益凸显,不仅污染周边土壤、河流与地下水,更威胁着居民饮用水安全与生态环境健康。传统污水处理模式(如大型集中式污水处理厂)存在管网建设成本高、覆盖范围有限、运维难度大等痛点,难以适配分散场景的污水治理需求。在此背景下,生活污水处理一体化设备凭借 “集成化、小型化、高效化、易运维” 的核心优势,成为破解分散污水治理难题的关键装备,推动水环境治理从 “集中攻坚” 向 “全域覆盖” 转型。

一、生活污水处理一体化设备的核心定义与技术原理:什么是 “一体化”?

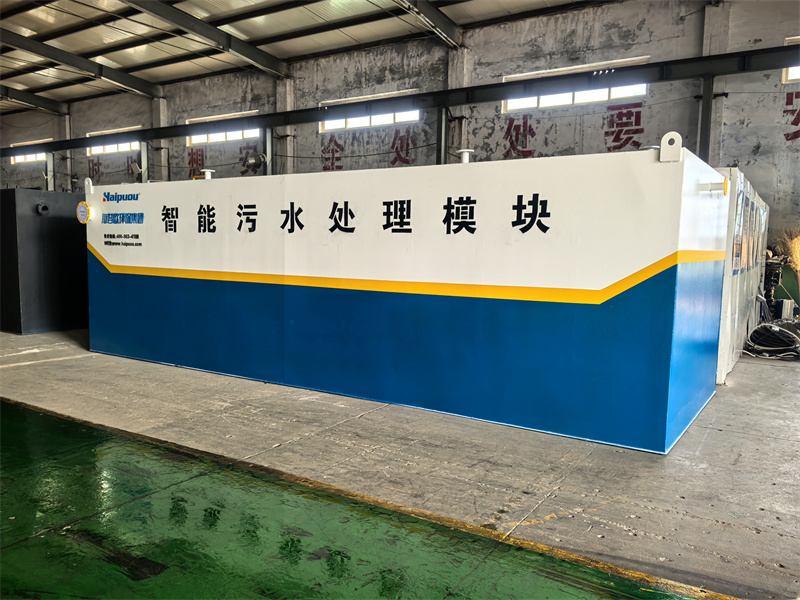

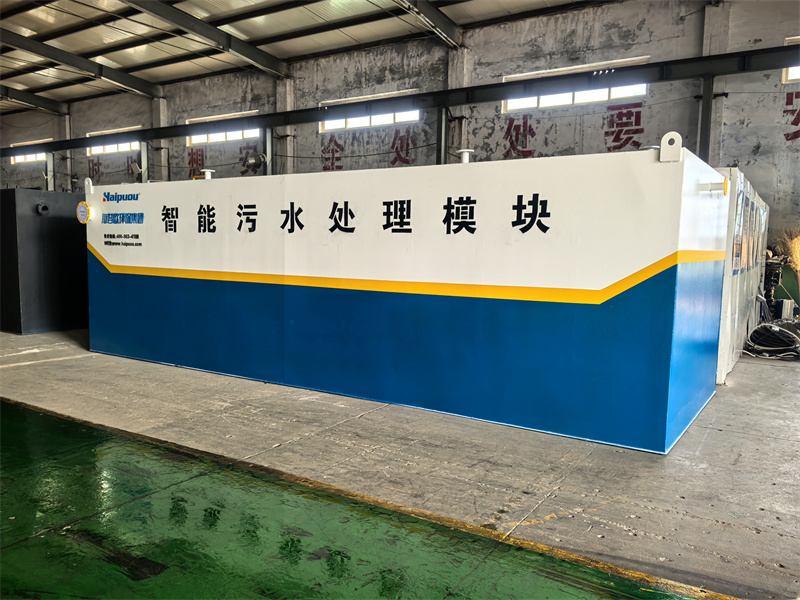

生活污水处理一体化设备,是指将传统污水处理工艺(如格栅、调节池、生物反应池、沉淀池、消毒池等)通过模块化设计,集成于一个或多个密闭箱体中,实现生活污水 “进水 - 处理 - 达标排放 / 回用” 全流程自动化运行的专用设备。其核心逻辑是 “工艺集成化、占地最小化、运维简单化”,无需单独建设多个构筑物,大幅降低场地与建设成本。

其典型处理流程遵循 “物理预处理→生物降解→深度净化→消毒达标” 的科学路径,具体原理如下:

物理预处理阶段:污水首先进入格栅单元,过滤掉毛发、纸屑、砂石等大颗粒杂质,避免后续设备堵塞;随后进入调节池,通过均衡水质水量(缓解污水排放的波动性),为后续生物处理提供稳定进水条件。

生物降解阶段:此阶段是污染物去除的核心,主流技术为 “生物接触氧化法” 或 “MBR 膜生物反应器技术”:

生物接触氧化法:池内填充弹性填料,微生物附着于填料表面形成 “生物膜”,污水流经时,生物膜中的好氧菌、厌氧菌等微生物通过新陈代谢,将污水中的 COD(化学需氧量)、BOD(生化需氧量)、氨氮等有机污染物分解为无害的 CO₂和 H₂O,同时实现脱氮除磷。

MBR 膜生物反应器技术:结合生物降解与膜分离技术,利用超滤膜或微滤膜替代传统沉淀池,高效截留活性污泥与大分子污染物,出水水质更优(可达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》GB18918-2002 一级 A 标准及以上),且污泥产量少,减少后续污泥处置成本。

深度净化与消毒阶段:经生物处理后的污水进入沉淀池,进一步沉淀剩余悬浮物;最后通过紫外线消毒或次氯酸钠消毒,杀灭水中的细菌、病毒等病原微生物,确保出水符合排放或回用标准(如用于绿化灌溉、道路冲洗)。

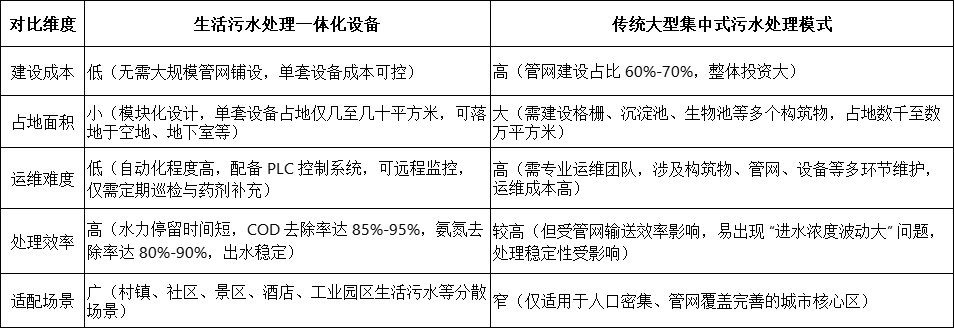

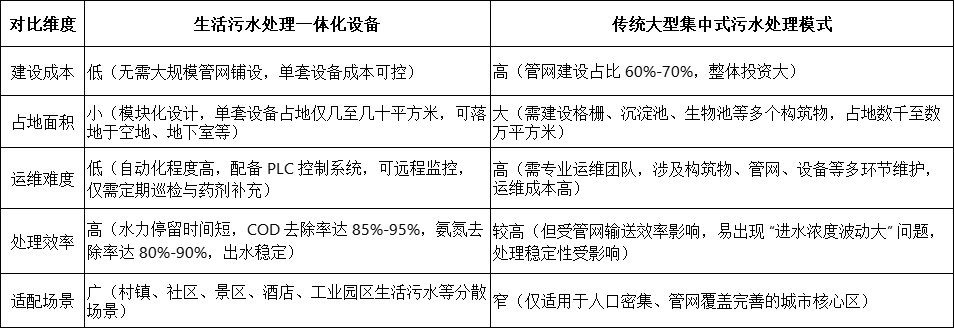

二、生活污水处理一体化设备的核心优势:为何成为分散污水治理首选?

相较于传统污水处理模式,生活污水处理一体化设备在技术、经济、运维等多维度均展现出显著优势,完美适配分散场景的治理需求:

此外,设备还具备 “可移动性” 与 “扩展性” 优势:对于临时污水源(如施工营地),可采用移动式一体化设备;对于污水量增长的场景,可通过多套设备并联实现处理能力扩容,灵活性远超传统模式。

三、生活污水处理一体化设备的核心参数与选型指南:如何选对设备?

选型是否科学直接影响污水处理效果与投资回报,需结合 “污水量、水质特征、排放要求、场地条件” 四大核心因素,重点关注以下参数与原则:

(一)核心选型参数

处理能力:根据日均污水排放量(m³/d)确定,需预留 10%-20% 的余量(应对用水高峰期)。例如:50 户村镇家庭(日均用水 150-200L / 户),需选择处理能力为 8-10m³/d 的设备;中小型社区(300 户),需选择 50-80m³/d 的设备。

进水水质:需明确污水中 COD、BOD、氨氮、总磷、悬浮物(SS)等指标的浓度。例如:餐饮废水占比高的场景(如景区、酒店),需额外增加 “隔油池” 预处理单元;生活污水中毛发多的场景(如社区),需选用细格栅(栅隙≤5mm)。

出水标准:根据当地环保要求确定,核心参考《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002):

若排放至市政管网,可选择 “一级 B 标准” 设备(COD≤60mg/L,氨氮≤8mg/L);

若排放至地表水体(如河流、湖泊),需选择 “一级 A 标准” 设备(COD≤50mg/L,氨氮≤5mg/L);

若需回用(如绿化、冲厕),需选择 “准 IV 类地表水标准” 或更高标准的 MBR 膜设备(COD≤30mg/L,SS≤5mg/L)。

设备材质:主流材质为玻璃钢(FRP)、碳钢(防腐处理)、不锈钢,需根据使用环境选择:

户外潮湿环境:优先选玻璃钢(耐腐蚀、重量轻、寿命长,可达 15-20 年);

寒冷地区:需选择碳钢 + 保温层(防止冬季水体结冰,影响处理效率);

食品级场景(如食品厂生活污水):可选不锈钢材质(卫生性好,易清洁)。

(二)选型核心原则

“量体裁衣” 原则:避免 “大马拉小车”(设备处理能力远超实际需求,造成能耗浪费)或 “小马拉大车”(处理能力不足,出水不达标)。

“因地制宜” 原则:场地狭小选 “地埋式” 设备(可埋于地下,上方可绿化或作为停车场);冬季严寒地区需选 “地上式 + 保温层” 设备;无电力供应的偏远村镇,可搭配 “太阳能供电系统” 的一体化设备。

“运维优先” 原则:选择配备 “智能监控系统”(如远程液位监测、水质在线监测、故障报警)的设备,降低后期运维难度;优先选择本地有售后服务点的厂家,确保设备故障能及时响应。

四、生活污水处理一体化设备的安装与运维要点:确保长期稳定运行

(一)安装关键要点

场地准备:需平整场地,确保设备基础承重达标(根据设备重量设计混凝土基础,避免设备沉降);地埋式设备需预留防渗层(防止处理后污水渗漏污染地下水)。

管路连接:进水、出水、排污管路需与设备接口精准对接,确保密封性(避免污水泄漏);管路坡度需符合设计要求(一般进水管道坡度≥0.005,出水管道坡度≥0.003),防止管路堵塞。

电气调试:安装完成后需调试 PLC 控制系统、水泵、风机、消毒设备等,确保各设备联动正常(如进水达到设定液位时,风机自动启动供氧;出水达到设定液位时,消毒设备自动运行)。

(二)日常运维要点

定期巡检:每日检查设备运行状态(如风机噪音、水泵流量、消毒设备药剂余量);每周清理格栅杂物(防止格栅堵塞导致进水不畅);每月检查生物填料状态(若填料脱落或结垢,需及时更换或清洗)。

药剂补充:消毒设备需定期补充消毒剂(如次氯酸钠溶液),根据出水余氯值(建议 0.2-0.5mg/L)调整药剂投加量;MBR 膜设备需定期进行化学清洗(一般每 3-6 个月用柠檬酸或次氯酸钠溶液清洗,防止膜污染)。

污泥处置:设备沉淀池产生的污泥需定期排放(一般每 1-3 个月排放一次),污泥需交由有资质的单位处置,避免二次污染。

应急处理:若设备报警(如液位过高、风机故障),需立即停机检查,排除故障后再重启;暴雨天气需加强巡检,防止雨水倒灌进入设备。

五、生活污水处理一体化设备的政策支持与市场前景:未来可期

近年来,国家高度重视分散式污水处理,出台多项政策推动生活污水处理一体化设备的应用:

《“十四五” 城镇污水处理及资源化利用发展规划》明确提出 “推进县域生活污水治理全覆盖,重点支持乡镇级污水处理设施建设,推广小型化、生态化、资源化的污水处理技术和设备”;

乡村振兴战略中,“农村人居环境整治提升行动” 将农村生活污水治理作为核心任务,鼓励采用一体化设备等低成本、易运维的技术模式。

政策红利驱动下,生活污水处理一体化设备市场需求持续增长。从应用场景看,未来将向三个方向拓展:

村镇市场:随着农村污水治理覆盖率提升(目标 2025 年农村生活污水治理率达到 40% 以上),村镇成为核心需求市场;

工业配套市场:工业园区内的生活污水(如员工宿舍污水)需单独处理,一体化设备因适配性强,需求快速增长;

资源化市场:随着 “海绵城市” 建设推进,具备中水回用功能的一体化设备(如 MBR + 反渗透设备)将成为热点,实现 “污水资源化”,缓解水资源短缺压力。

六、结语

生活污水处理一体化设备作为分散式污水治理的 “高效武器”,不仅解决了传统模式的痛点,更契合我国 “水环境治理全域化、资源化、智能化” 的发展方向。无论是村镇污水治理、社区环境改善,还是景区生态保护,选择适配的一体化设备,都能以更低的成本、更高的效率实现污水达标排放与资源化利用。

未来,随着技术迭代(如智能化控制、低碳节能技术的融合)与市场成熟,生活污水处理一体化设备将在水环境治理中发挥更大作用,为建设 “绿水青山” 的美丽中国提供坚实装备支撑。

污水处理设备