污水处理价格的常见误区、模式对比与实战案例分析

时间:2025/10/3 14:04:55

在环保需求持续升级的当下,污水处理价格已成为企业运营、项目投资及政策制定中不可忽视的关键议题。然而,市场中对污水处理价格的认知往往存在偏差,不同处理模式的成本差异也容易被忽视。本文将从价格认知误区澄清、主流处理模式成本对比、跨场景实战案例拆解及行业最新动态四个维度,为读者提供更全面、更具实操性的污水处理价格参考,助力相关主体做出科学决策。

一、污水处理价格的四大认知误区,你中招了吗?

在实际操作中,企业、投资者甚至部分从业者对污水处理价格的理解常存在偏差,这些误区可能导致成本浪费、决策失误,需重点澄清。

1. 误区一:价格越低越好,忽视隐性成本

许多企业在选择污水处理服务时,单纯以 “吨水单价” 作为核心标准,认为价格越低越划算。但实际上,低价背后可能隐藏着 “偷工减料” 的风险,如减少药剂投加量导致出水不达标、省略污泥无害化处理环节引发环保处罚等。例如,某电子企业曾选择单价 2.8 元 / 吨的第三方处理服务,后期因处理不达标被环保部门罚款 50 万元,还需额外支付 3.5 元 / 吨的应急处理费用,总成本远超初始选择合理价格(3.8 元 / 吨)的服务商。此外,低价服务可能缺乏定期设备维护,导致后期故障频发,运维成本激增,反而得不偿失。

2. 误区二:工业废水处理价格可套用市政标准

部分企业错误认为,工业废水处理价格可参考市政污水处理费(1.5-3.5 元 / 吨),实则两者差异巨大。市政污水以生活污水为主,水质稳定、污染物成分简单,处理工艺成熟;而工业废水因行业特性,可能含有重金属、难降解有机物等,处理难度远高于市政污水。以某印染企业为例,其废水 COD 浓度达 3000mg/L,需采用 “预处理 + 厌氧 + 好氧 + 深度氧化” 工艺,吨水成本约 8 元,若强行套用市政处理工艺,不仅无法达标,还会造成设备堵塞、菌群死亡,额外增加设备更换与工艺调整成本,损失可达数十万元。

3. 误区三:自建处理站一定比委托处理省钱

不少企业认为自建污水处理站能自主控制成本,比委托第三方更划算,但实际情况需结合企业规模、污水排放量综合判断。对于日排放量低于 500 吨的中小型企业,自建站需承担设备采购(约 200-500 万元)、人员运维(3-5 人,年薪合计 20-40 万元)、药剂消耗等固定成本,折算吨水成本约 4.5-8 元;而委托第三方处理,借助规模效应,吨水价格可控制在 3.5-6 元,且无需承担设备折旧与闲置风险。例如,某小型化工企业自建站后,因生产淡季污水排放量骤减,设备利用率不足 30%,吨水成本飙升至 9 元,最终不得不停用自建站,转而委托第三方,年节省成本超 15 万元。

4. 误区四:政策补贴能完全覆盖农村污水处理成本

农村污水处理常依赖政府补贴,但部分地区误以为补贴能完全覆盖成本,忽视后期运维投入。根据《农村生活污水处理设施水污染物排放标准》要求,农村污水处理设施需定期检测、维护,确保出水达标。以某乡村集中式处理项目为例,政府补贴覆盖了 70% 的建设成本(约 56 万元),但后期运维(如药剂补充、设备检修)每年需投入 8-12 万元,若仅依赖农户分摊(0.5-1 元 / 吨),每年仅能收回 2-3 万元,剩余部分需地方财政补足,若财政支持不足,设施易陷入 “建而不用” 的困境。因此,农村污水处理价格需兼顾 “补贴 + 农户分摊 + 市场化运营”,才能实现可持续发展。

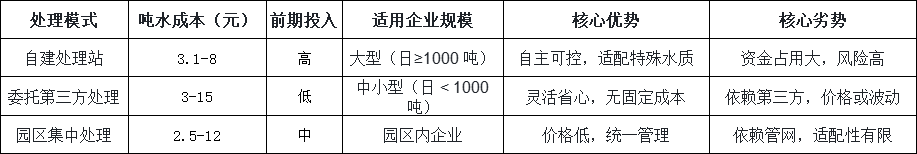

二、主流污水处理模式成本对比:哪种更适合你?

污水处理模式主要分为自建处理站、委托第三方处理、园区集中处理三类,不同模式的成本结构、适用场景差异显著,选择时需结合自身需求综合评估。1. 自建处理站:适合大规模、高稳定排放企业

成本构成:建设成本(设备 + 土建)+ 运营成本(人工 + 药剂 + 能耗 + 污泥处置)+ 维护成本(设备检修 + 配件更换)。以日处理 2000 吨的中型化工企业为例,建设成本约 1500-2000 万元(按 20 年折旧,年均分摊 75-100 万元),运营成本约 2.5-3.5 元 / 吨(人工 1.2 元 + 药剂 0.8 元 + 能耗 0.6 元 + 污泥处置 0.4 元),年总成本约 225-280 万元,折算吨水成本约 3.1-3.8 元。

优势:自主掌控处理流程,可根据生产调整处理工艺,避免因第三方服务中断影响生产;适合污水排放量稳定、水质复杂且需长期处理的企业。

劣势:前期投入大,资金占用周期长;需配备专业运维团队,否则易因操作不当导致处理效率下降;设备闲置时成本无法分摊,风险较高。

适用场景:日排放量 1000 吨以上、生产稳定、水质特殊(如含高浓度重金属)的大型工业企业。

2. 委托第三方处理:适合中小型、排放量波动企业

成本构成:仅需支付处理服务费,无前期建设投入。根据水质差异,轻度污染废水(如电子清洗废水)价格约 3-5 元 / 吨,中度污染废水(如食品加工废水)约 5-8 元 / 吨,重度污染废水(如制药废水)约 8-15 元 / 吨。以日排放量 300 吨的小型印染企业为例,若废水 COD 浓度 2000mg/L,委托处理价格约 7 元 / 吨,年处理费用约 76.65 万元。

优势:无需承担建设与维护成本,资金压力小;第三方专业团队运维,处理效率与达标率更高;可灵活调整处理量,适应生产波动(如淡季减少排放量,降低费用)。

劣势:对第三方依赖度高,若服务商出现设备故障或服务质量问题,可能影响企业排放;长期合作中,价格可能随市场波动(如药剂、电价上涨)调整。

适用场景:日排放量 1000 吨以下、生产波动大、无专业运维团队的中小型企业。

3. 园区集中处理:适合工业园区内企业

成本构成:处理服务费(含管网输送费用),价格通常低于企业单独委托处理。园区集中处理通过统一建设大型污水处理厂,实现规模效应,轻度污染废水价格约 2.5-4 元 / 吨,中度污染废水约 4-7 元 / 吨,重度污染废水约 7-12 元 / 吨。此外,企业需支付管网接入费(一次性,约 5-10 万元)。以某工业园区内日排放量 500 吨的机械加工企业为例,废水轻度污染,处理价格 3 元 / 吨,年处理费用约 54.75 万元,管网接入费 8 万元(按 10 年分摊,年均 0.8 万元),年总成本约 55.55 万元。

优势:价格更低,且管网维护由园区负责,企业无需额外投入;处理规模大、工艺先进,达标率更有保障;便于园区统一管理,减少环保监管压力。

劣势:需依赖园区管网覆盖,若企业远离管网,接入成本较高;处理标准统一,无法满足部分企业的特殊处理需求(如某些高纯度生产企业需更高水质回用)。

适用场景:位于工业园区内、排放量中等、水质符合园区处理标准的企业。

4. 模式对比总结

三、跨场景实战案例分析:污水处理价格如何落地?

通过市政、工业、农村三大场景的实战案例,深入拆解污水处理价格的制定逻辑、成本控制方法及优化方向,为不同场景提供可借鉴的经验。

1. 市政场景:某省会城市污水处理价格调整案例

背景:该城市原有市政污水处理费 2.2 元 / 吨,随着《城镇污水处理厂污染物排放标准》升级(从一级 B 升至一级 A),处理工艺需增加深度过滤与消毒环节,同时污泥处置需从填埋改为焚烧(更环保但成本更高),运营成本上升约 0.5 元 / 吨。此外,管网老化导致漏损率达 15%,需投入资金改造,成本需分摊至处理价格中。

价格调整过程:政府开展成本监审,确认新增成本合理(深度处理新增 0.3 元 / 吨,污泥处置新增 0.2 元 / 吨,管网改造分摊 0.1 元 / 吨),随后召开听证会,征求居民、企业代表意见,最终将污水处理费调整至 2.8 元 / 吨,涨幅 27.3%。同时,推出阶梯收费政策:居民用水每月≤15 吨,按 2.8 元 / 吨收费;15-25 吨,按 3.5 元 / 吨收费;>25 吨,按 4.2 元 / 吨收费,引导节约用水。

效果:调整后,污水处理厂运营成本得到覆盖,一级 A 排放标准达标率从 85% 提升至 98%,污泥无害化处置率达 100%;阶梯收费使居民用水总量下降 8%,企业节水意识增强,工业用水重复利用率提升 5%,实现环境与经济双重效益。

2. 工业场景:某制药企业污水处理价格优化案例

背景:该制药企业日排放废水 800 吨,水质复杂(含抗生素残留、高浓度有机物),原自建处理站吨水成本 9 元,因工艺落后,偶尔出现出水不达标情况,面临环保处罚风险。企业计划优化处理模式,降低成本并提升达标率。

优化方案:对比三种模式后,选择 “自建预处理 + 委托第三方深度处理” 的混合模式:企业自建预处理设施(投资 120 万元),将废水 COD 从 5000mg/L 降至 1000mg/L,吨水预处理成本 2 元;随后将预处理后的废水委托第三方深度处理,因水质改善,处理价格从原 8 元 / 吨降至 5 元 / 吨。同时,与第三方签订 3 年长期合同,约定价格每年涨幅不超过 3%,锁定成本。

效果:混合模式吨水总成本降至 7 元,较原自建模式节省 2 元 / 吨,年节省成本约 58.4 万元;预处理 + 深度处理结合,出水达标率稳定在 99% 以上,未再出现环保处罚;长期合同避免了市场波动带来的成本风险,企业运营更稳定。

3. 农村场景:某乡村污水处理市场化运营案例

背景:该乡村有 500 户居民,日产生污水 150 吨,原采用 “政府补贴 + 农户分摊” 模式,政府补贴 80% 建设成本(64 万元),农户每月缴纳 5 元 / 户,但后期运维资金不足,设施故障频发,处理效果不佳。当地政府决定引入社会资本,探索市场化运营。

市场化方案:引入环保公司负责运营,制定 “三位一体” 价格机制:政府每年补贴 10 万元(用于设备大修),农户每月缴纳 8 元 / 户(折算吨水 0.8 元),环保公司通过再生水销售(用于农田灌溉,定价 0.5 元 / 吨,年销量约 1 万吨)补充收入。处理服务价格按成本核算,吨水运营成本 2.5 元,其中政府补贴覆盖 0.7 元,农户分摊 0.8 元,再生水收入覆盖 0.2 元,剩余 0.8 元由环保公司通过优化管理消化(如采用智能控制系统降低能耗)。

效果:市场化运营后,设施运维及时,出水达标率从 60% 提升至 95%;农户负担仅增加 3 元 / 月,接受度高;环保公司通过再生水销售与成本优化,实现微利(年利润约 5 万元),形成 “政府 + 农户 + 企业” 共赢的可持续模式。

四、2024-2025 年污水处理价格行业动态与应对建议

1. 最新行业动态

政策加码,处理标准再升级:2024 年多地出台地方排放标准,如江苏省要求化工园区废水 COD 排放限值降至 50mg/L(原 80mg/L),处理工艺需进一步升级,预计相关企业处理成本将增加 1-2 元 / 吨。

技术创新,低成本工艺推广:新型生物膜技术、一体化污水处理设备逐渐普及,如某环保公司研发的 MBR 一体化设备,吨水处理成本较传统工艺降低 0.3-0.5 元,已在多个中小型企业应用。

碳达峰影响,能耗成本上升:随着 “双碳” 目标推进,高能耗处理工艺(如传统曝气系统)面临改造压力,环保公司需投入资金升级节能设备,短期可能推高处理价格(约 0.1-0.2 元 / 吨),但长期可通过能耗节省降低成本。

2. 应对建议

企业端:密切关注地方排放标准变化,提前规划工艺升级,避免被动投入;优先选择节能、高效的处理技术,降低长期能耗成本;中小型企业可联合周边企业 “抱团处理”,共同委托第三方或建设共享处理站,实现规模效应。

环保公司端:加大技术研发投入,推出低成本、模块化处理方案,满足不同企业需求;拓展增值服务(如水质监测、环保咨询),增加收入来源,降低对处理费的依赖;加强与园区、政府合作,参与市场化运营项目,提升市场份额。

政府端:建立更灵活的价格动态调整机制,及时反映成本变化;加大对农村、欠发达地区的补贴力度,同时引导市场化运营,减轻财政压力;加强监管,打击低价竞争、偷工减料等行为,维护市场秩序。

五、总结

污水处理价格并非单一数字,而是涉及技术、模式、政策、市场等多维度的复杂体系。无论是企业选择处理模式,还是政府制定定价政策,都需跳出 “价格高低” 的单一认知,综合考虑成本、效果、可持续性。未来,随着政策趋严与技术进步,污水处理价格将更趋合理,市场化程度进一步提升,相关主体需主动适应变化,通过科学决策实现环境效益与经济效益的双赢。对于网站读者而言,本文提供的误区澄清、模式对比与案例分析,可作为实际决策的重要参考,助力在污水处理价格相关事务中规避风险、降低成本。污水处理设备

| 地区分站: 北京市 天津市 河北省 山西省 内蒙古 辽宁省 吉林省 上海市 江苏省 浙江省 安徽省 福建省 江西省 山东省 河南省 湖北省 湖南省 广东省 广西省 海南省 重庆市 四川省 贵州省 云南省 西藏 陕西省 甘肃省 青海省 宁夏 新疆 诸城市 |